2018年は、明治維新から150年が経った節目の年である。幕末という動乱期には、坂本龍馬、勝海舟、西郷隆盛など、多くの偉人や著名人が世に現れた。新撰組副長・土方歳三もそのひとりである。

「明治政府に敵対した人物」として長らく悪役の代名詞であったが、近年、映画やドラマにとどまらず、マンガやゲームといった、さまざまなジャンルで名前を聞くほどの人気ぶりだ。筆者も各地の史跡を巡り、子孫の方に会いに行くほど彼に魅了されている。

土方歳三は、世の中に湧き起こった思想を声高に叫んで改革のために奔走したというよりも、“信念を持って生き抜いた”ように筆者の目には映る。そこには、一貫して「自分はこういう風に生きるのだ」という「軸」があるのだ。彼の軌跡をたどるうち、最期にこそ、土方歳三という男の「軸」が最大限に現れているという結論に至った。

土方歳三の「軸」とは何か。京都での活躍から一転して賊軍となり、箱館戦争で死没するまでの軌跡を追う。

新選組の副長として名を馳せた京都時代

土方歳三は、武蔵野国多摩郡石田村(東京都日野市石田)の生まれである。江戸へ奉公に出たり、土方家伝来の「石田散薬」を売ったりして生活していたが、文久三年(1863年)、二十九歳のとき、上洛する第十四代将軍徳川家茂の前衛部隊として浪士組に応募。近藤勇らと京へ向かう。

京都では新撰組を創設し、副長として組織を運営。新撰組の主な役割は、不逞浪士を取り締まる市中警備であった。「池田屋事件」「禁門の変」における新撰組の活躍は、世に知られているところだろう。

戦いのなかで迎えた盟友との別れ~戊辰戦争勃発~

「京に壬生浪あり」と恐れられるほどになった新撰組だが、その活躍は長くは続かなかった。慶応二年(1866年)以降、時局は目まぐるしく変わる。この年、薩長同盟が成立すると、世論は武力倒幕路線に傾いていく。翌年に大政奉還となるが、薩摩・長州両藩が中心となって王政復古の大号令が発令され、討幕の機運が高まっていった。

慶応四年(1868年)、戊辰戦争の最初の戦いである鳥羽伏見の戦いが勃発。新撰組と土方の流転は、ここから始まった。この戦いで敗走した新撰組は江戸へ向かい、江戸城開城後は転戦を繰り返しながら北上する。江戸にいた頃からの盟友であり、副長として支え続けてきた新撰組局長・近藤勇と別れたのは、新撰組の本陣を置いた流山(千葉県流山市)であった。新政府軍に包囲され、近藤勇は出頭。その後、江戸にて刑死した。

近藤勇の死後、ほどなくして沖田総司もまた病によりこの世を去っている。二人の盟友を失ってもなお、土方は歩みを止めず、戦いに身を投じていく。戦いに明け暮れる土方だが、二か月ほど怪我の療養のために戦場から離れていた時期がある。そのときに、近藤の死を知ったのだろう。土方は天寧寺(福島県会津若松市)に近藤の墓を建立し、遺髪を埋葬したという。

数年前の年の瀬に、筆者も天寧寺へ参詣したことがある。雪に埋もれた近藤の墓碑と土方の慰霊碑に手を合わせながら、日野からも京都からも遠い場所だと感慨深く思った。このとき、土方は蝦夷地へ向かう未来を予想していただろうか。ひとつ言えるのは、向かう場所がどこであれ、土方歳三という男は止まらなかったに違いない。

戊辰戦争最大の戦いといわれる会津戦争では、会津領内滝沢峠で戦うが、その途中、援軍を求めて庄内へ向かう。ここで新撰組創設期からのメンバーで主要隊士であった斎藤一は会津に残り、土方と袂を分かつ。

会津を脱出した土方は仙台に着陣した。しかし、奥羽越列藩同盟の雄藩であった仙台藩が恭順論に傾き、土方は蝦夷地へ渡ることを決意。そして、戊辰戦争終結まで、榎本武揚ら旧幕府軍とともに新政府軍と交戦するのであった。

死闘を繰り広げた箱館戦争~戊辰戦争の終結~

蝦夷地に上陸した旧幕府は進攻を続け、松前城を占領。順調な進撃であったが、榎本艦隊の開陽丸が江差沖にて座礁する。旧幕府軍が起死回生の望みを託した主力艦隊の沈没は、大きな痛手となった。新政府軍より勝っていた海軍力が逆転したことで、旧幕府軍は次第に追い詰められていく。その後、新政府軍の艦隊を奪取するべく宮古湾(岩手県)にて開戦するが、作戦は失敗に終わる。

もし、開陽丸が沈没しなかったらどうなっていただろうか。新政府軍の蝦夷地上陸を防ぎ、箱館戦争はもっと長引いたに違いない。ただ、一度は諸外国が旧幕府軍を事実上の政権と認めたものの、新政府が撤回させているので、箱館政権の継続は難しかっただろうと筆者は推測する。開陽丸の沈没により、旧幕府軍の降伏が早まったともいえるのだ。

明治二年(1869年)四月、新政府軍は江差北方の乙部に上陸すると、松前口、木古内口、二股口から進軍を開始。土方は二股口に布陣し、新政府軍を迎え撃つ。土方軍の猛烈な銃撃戦に、新政府軍が突破することはかなわなかった。

同年五月、ついに新政府軍が箱館総攻撃を開始。土方は「吾この柵に在りて退く者は斬る」と味方に喝を入れ、奮戦していたが、一本木関門で一発の銃弾に貫かれることとなる。腹部を撃たれ、ほぼ即死だったという。土方の戦死から七日目、旧幕府軍は降伏を決め、戊辰戦争は終結した。

土方歳三を北の大地に導いたものは何だったのか

なぜ、土方歳三は北海道にまで渡ったのか。主要隊士であった永倉新八や原田左之助は、甲州勝沼での戦闘後に新撰組を離脱した。近藤勇とも、流山で別れている。会津で斉藤一が投降したように、戦場から降りるという選択もあったはずだ。

それでも、土方は北上しながら転戦を続け、ついに蝦夷地に上陸する。土方が最期まで新撰組を率いて戦い抜いた理由は何だろうか。副長としての責任だろうか、それとも幕府への忠誠心や武士としての矜持だろうか。

おそらく、理由はひとつではない。いずれもがより合わさって「軸」となり、土方歳三を北の大地へと導いたのだろう。

幕府の医師であった松本良順の自伝に、土方との回想がある。北海道に渡る前のことだ。松本は、京にいた頃から新撰組と交流があった。仙台で土方と再会し、抗戦を唱える松本に「あなたは前途有能な人だから、江戸に帰るべきだ。自分のような無能者は、戦い続け、ただ国家に殉じるだけだ」と言ったそうだ。

このことからも、土方は戦う以外の選択肢を端から持っていなかったことが窺える。その言葉どおり、戦場で人生を完結させた男の生き様には“あっぱれ”というほかない。

辞世の句から読み解く土方歳三の「軸」

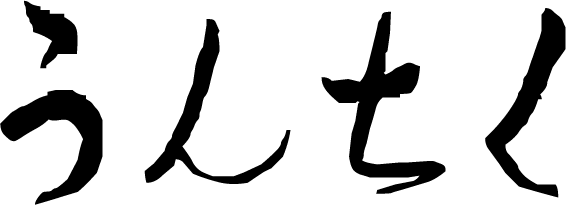

土方歳三は、次のような辞世の句を残している。

よしや身は 蝦夷とふ島辺に朽ちぬとも 魂は東の君やまもらむ

この句は「たとえ我が身が蝦夷という北の島地で朽ち果てたとしても、我が魂は徳川将軍家を守り続ける」という歌意だ。たった数文字に、土方歳三という男の「軸」が表れている。

すでに機構としての幕府も、武士たちの頂点であった徳川将軍家も存在していない。しかし「忠誠心」は個人の中に残っている。この男の「軸」は、忠誠を掲げ、最期まで刀を振るい続けるしかない男の意地ともいえる。そして、銃弾に倒れる寸前まで己の意地を貫き、生き抜いた姿に魅了されるのだ。

後世に語り継ぐべき“土方歳三の想い”

今年の五月に函館で行われた新撰組関連のイベントで、新撰組の子孫の方々とお話をする機会があった。そのなかの一人に、土方歳三の子孫の方がいた。その方のお話から、土方歳三を誇りに思い、新撰組の活躍を後世に語り継いでいきたいという熱い想いが、ひしひしと伝わってきた。いちファンとして、微力ながらそのお手伝いができたらと、今回の記事を執筆した次第である。

時代の荒波に揉まれ、北の大地で終わりを迎えた新撰組と土方歳三の生き様を少しでも知ってもらい、興味を持っていただければ、彼らに魅了された同士としてうれしい限りである。