寺山修司――。名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんなことをしたのか分からない、という方も多いのではないでしょうか。筆者である私もそのひとりでしたが、あるとき、下記の詩に出会います。

きらめく季節に

たれがあの帆を歌ったか

つかのまの僕に

過ぎてゆく時よ夏休みよ さようなら

僕の少年よ さようなら

ひとりの空ではひとつの季節だけが必要だのだ 重たい本 すこし

雲雀の血のにじんだそれらの歳月たち(中略)

二十歳 僕は五月に誕生した

僕は木の葉をふみ若い樹木たちをよんでみる

いまこそ時 僕は季節の入り口で

はにかみながら鳥たちへ

手をあげてみる

二十歳 僕は五月に誕生した

寺山修司が21歳のときに発表した詩集『われに五月を』収録の「五月の詩」という詩です。過ぎゆく青春時代を振り返り、新たな船出を決意する思いが、若葉の薫る「五月」という言葉のイメージを通して、みずみずしく表現されています。旅立ちを迎えるときの希望や不安、痛みが内包された詩に感動した私は、寺山修司の作品を探しては読むようになりました。

寺山修司は、俳句からはじまり、短歌、詩、エッセイや評論、ラジオ・テレビシナリオ、演劇に映画、写真と、ジャンルを越えて新しい表現を模索し続けた表現者でした。次第に肉体的な表現に関心を寄せるようになりながらも、彼の表現の根本にあったのは、常に“言葉”であり、47年という短い生涯のなかで、数え切れないほどの名言を残しました。

そんな彼の半生を紹介しつつ、「家」「故郷」といったキーワードを通して、寺山作品の魅力の奥深さをお伝えします。“言葉の錬金術師”とも呼ばれる寺山修司が残した珠玉の言葉の数々を、どうぞご堪能ください。

“家なき子”だった少年時代

寺山修司の父親が出征したのは、1941年、彼が5歳のときでした。その後は、母ひとり、子ひとりで出生地の青森にて空襲をくぐり抜けながら厳しい生活を強いられます。終戦後の1945年9月2日に父親の戦病死を知らされ、寺山をひとりで育てなければならなくなった母親・はつは、米軍基地のベースキャンプで働くようになり、家を留守にしがちになりました。

そして寺山が12歳のとき、福岡のベースキャンプ勤務のため、母が九州へ転居。寺山は叔父の家へ預けられました。父親、母親と暮らすことが叶わず、孤独に育った少年時代。中学に上がり、俳句の制作に夢中になった寺山は、自身の想いを言葉にしたためるようになりました。

夕立に取りのこされし下駄ひとつ

父去りし日より茶碗は一つへり今また一つ―母は旅行く

(1950年、中学3年生の夏、文芸部員と発行した文芸誌『白鳥』より)

このころから、東京への憧れを募らせていったという寺山。両親の不在によって孤独な日々を過ごした過去を乗り越えるためには、生まれ故郷は「捨てるべきもの」だったのかも知れません。

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや

(『空には本』より)

もしかしたら、私は憎むほど故郷を愛していたのかも知れない。

(『田園に死す』より)

自立した人間を目指して上京

1954年、早稲田大学進学のために上京した寺山。故郷と決別し、自身が選んだ新たな道を歩み始めます。在学中に見つかった病との闘いを乗り越え、詩集・歌集の発行やラジオ、テレビドラマのシナリオに戯曲の執筆と、精力的な活動を続けました。

そんななか、1962年「スチューデント・タイムズ」にて連載されたのが『家出のすすめ」です。当時はセンセーショナルなタイトルと内容が話題になったというこの評論で、寺山は家、親から精神的に離別することが、若者には必要だと説いています。

自分の存在を客観的に見つめ、「自分とは誰か」と知ることがまず、こころの家出

たった一度しかない人生を、一つ一つ、無意識に概念に操られているならば何んてもったいないことか。そのことを気づかぬかぎり、たぶんあなたに、自由はないでしょう。しかし、そうした疑問が生まれた瞬間から、あなたは自分自身の未来になれるかも知れないのです。

(『家出のすすめ』より)

世のなかで一般的に「正しい」「善だ」と言われていることは、果たして本当にそうだと言えるのか。自分自身の意志を持って、ものの判断をすべきではないのだろうか。そのためにはまず、家族から離れ、自分を見つめることが必要である――。故郷を離れ、表現活動に打ち込み続けてきた寺山。戦後日本を生きる若者へ向けたメッセージの根幹には、彼自身の体験も強く影響していたのでしょう。

以降の寺山は、劇団天井桟敷の立ち上げや映画製作、写真展の開催など、さまざまなメディアに挑戦していきました。彼自身のなかにある言葉を、より新しく、より自由に表現する術を求めていったのでしょう。

ふりむくな

ふりむくな

後ろには夢がない

(『さらばハイセイコー』より)

晩年の寺山修司が残した言葉

1979年、43歳のときに、寺山修司は肝硬変を患います。かなりの重症だったそうですが、以降も演劇活動や映画製作に打ち込み続けました。しかしながら、死期が迫っていることを感じ取っていたのでしょう。亡くなる8ヵ月前には、下記の文章を発表しています。

子供の頃、ぼくは

汽車の口真似が上手かった。

ぼくは、

世界の涯てが

自分自身の夢のなかにしかないことを

知っていたのだ

(『懐かしのわが家』より)

新しい表現を通して、「見たことのない景色=世界の涯て」を求めて駆け抜けた寺山修司。そんな彼がたどり着いたのは、47年の生涯のなかで築いた出会いや経験を通して積み上げてきた、自身のなかにある「言葉」そのものだったのでしょう。

私の墓は、私のことばであれば、十分。

(『墓場まで何マイル?』より)

没後も色褪せない寺山修司の言葉

たかが言葉で作った世界を言葉で壊すことがなぜできないのか。引き金を引け、言葉は武器だ!

(『邪宗門』より)

いろんなとりがいます

あおいとり

あかいとり

わたりどり

こまどり むくどり もず つぐみでも

ぼくがいつまでも

わすれられないのは

ひとり

という名のとりです

(『少女詩集』より)

「親を捨てろ」と若者を鼓舞した寺山修司の作品には挑発的なものも多く、「父殺し」「母殺し」といったモチーフも、彼の戯曲などにはいくつも登場します。しかしその一方で、立ち止まった人の心にそっと寄り添うような言葉も、彼はいくつも書き残しているのです。

詩人にとって、言葉は凶器になることも出来る。私は言葉をジャックナイフのようにひらめかせて、人の胸をぐさりと一突きするくらいは朝めし前でなければならないな、と思った。だが、同時に言葉は薬でなければならない。さまざまの心の痛手を癒すための薬に。

(『青春の名言』より)

鋭くも優しい言葉たち

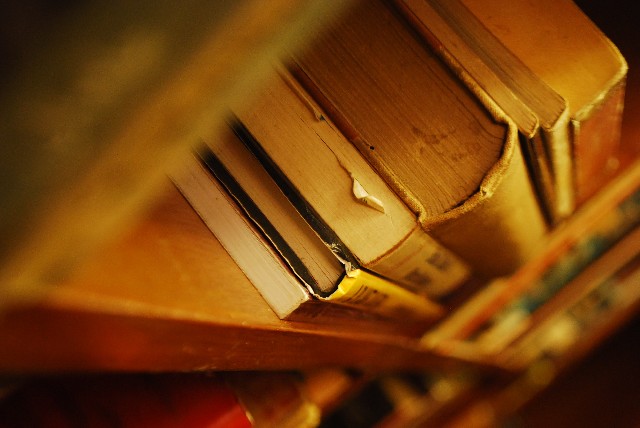

孤独な日々を過ごしたからこそ、生きることに悩む者へ向ける視線もまた優しかったのかも知れません。没後30年以上たってもなお、各地の劇場では毎年のように寺山修司の作品が上演され、支持を集めています。ときには時代の先陣を切って自由を求め、またあるときは傷ついた人の心にそっと寄り添う。そんな寺山修司の言葉は、今を生きる私たちにとっても、時代を越えて心に響くものなのでしょう。

今回紹介した寺山修司の作品は、膨大な数のなかのほんの一部に過ぎません。少しでも興味を持たれたなら、是非書店や図書館で彼の作品をのぞいてみてください。きっと、今のあなたに必要な「言葉」が見つかるはずです。